|

|

一个医生的奋斗与死磕:从死亡、叫停、迷茫中杀出肝移植的血路 | Dr.Why

来源:【原创】DrWhy 2018-7-11

是把人送上月亮更难,还是给患者成功移植肝脏更难?

这是两项几乎同时开始的伟大探索,但和登月计划的倾国之力相比,与肝移植先驱做伴的,只有几笼子用来验证尚不成熟的手术流程的狗。

从一穷二白起家,打赢这场几乎一个人的战争,一位医生用了整整25年。

镜花水月

从医学出现的那一天起,人类就开始了对“移植”这个概念的幻想。各种古老文明中都能找到关于移植的故事和传说[1],角膜移植打开了新世界的大门,肾脏成了内脏器官移植的排头兵,再到如今“疯狂科学家”们开展的换头术……

传说扁鹊搞过换心手术,这肯定是谣传,谣传……

“以旧换新”,一直被视为很多医学问题的终极答案,移植角膜不就能让人重见光明吗?但在20世纪上半叶,器官移植的研究正如火如荼开展的时候,也没有几个人敢幻想移植肝脏:太复杂了,太危险了,完全不知从何下手啊。

直到1955年,才第一次有科学家发表了肝脏移植的动物实验论文,但也是相当谨慎的“小步走”,只是在肝脏原有的基础上,利用血管吻合技术添上了一个辅助肝脏。移植的肝能存活,就已经是当时了不起的成就了[2]。

一位半路出家的外科医生,从这时开始看到了他的希望。

寻找目标的导弹

高中毕业就参军的Thomas Starzl,只在二战的最后一年半去海军打了个酱油——他最早可是想成为牧师的男人啊!不过母亲的患癌离世和退伍军人法案的照顾,让他的人生道路来了个360°,哦不,180°的转弯——他去了医学院。

从此世界上少了一个半吊子军官,多了一位外科医生。美国海军出奇人啊。

传奇将帅?不,我要当传奇医生!比你们普通级、精英级更厉害!

不过,Starzl的学医路并不平坦,先是博士期间学了五年的神经科学,后来因为对导师在科研上的功利态度不满[3],愤然改去研究心脏生理学……一年多后,他又研究不下去了,改去学怎么当外科医生,在三所名校辗转了七年[4]。

“初从文,三年不中;后习武,校场发一矢,中鼓吏,逐之出;遂学医,有所成,自撰一良方,服之,卒。”

学啥啥不成,总不能学成个半吊子吧?就连Starzl自己都有些犹疑了,他后来把那时的自己比作“一发找不到目标的导弹”。

找不着目标还好说,万一成了南边某个国家的布朗运动导弹……咳咳。

虽然Starzl后来在自传中坦白地说,他其实一直对给病人做手术很慌,毕竟别人把性命托付到自己的手上,亚历山大,所以他一度觉得自己不适合干外科,但再换科室,这辈子就真要凉了啊。

按照熟悉的剧本,这种时候就该有贵人相助了。

从狗到人,从人再到狗

第一个吃螃蟹的人是谁,现在已经无从考证,但第一个说相声的人,并没有把相声真正意义上发扬光大。奠基者,可不是随便就能当的。

1957年,在世界上首次提出肝移植概念的Stuart-Welch教授[5],来到Starzl当时求学的迈阿密大学,做关于在狗身上进行的肝移植手术的演讲。

当年笔者的手术操作就是在比格犬身上练的……

听到台上说“移植到狗体内的肝脏体积逐渐缩小,可能是排异反应”,坐在台下的Starzl不禁心念一动:这不是排异反应,而是移植肝脏的供血不足导致的!

这想法其实不是灵光乍现。在约翰·霍普金斯医学院学习的时候,Starzl曾经参与过一台门静脉高压的分流手术,这手术具体说来,就是把肝硬化患者已经不堪重负的门静脉血流,分入体循环的其他静脉。

这样一分,门静脉供入肝脏的血流少了,就能缓解患者的症状。然而Starzl发现,手术还带来了意外的效果——患者除了肝硬化还患有严重的糖尿病,需要注射胰岛素治疗,但在手术后,血糖竟然降到了不需要胰岛素的水平。

作为承担着代谢、解毒、凝血、免疫等多重生理功能的人体最大脏器,肝脏的血流供应也和其他器官不同,进入肝脏的血液可以走肝动脉和门静脉两条途径。Starzl觉得,他遇到的状况,应该就是肝脏的血流供应出现了变化导致的。

就不带大家复习肝脏血管解剖了……

Starzl那时还并不清楚,门静脉的供应其实占到了肝脏总供血的75%,但他也猜出了个大概:血糖怎么降的?是肝脏分解的胰岛素少了,使没被分解的胰岛素能发挥降糖作用。那胰岛素分解为什么减少?被门静脉带进肝脏的胰岛素少了呗!

在和Stuart-Welch教授交流后,Starzl坚定了自己的想法:制约肝脏移植的关键,就在如何恢复肝脏正常的供血上。不过Starzl却无法验证这想法,32岁的他那时连份教职都没有,还因为多年学医债台高筑。

家都养不活,怎么搞科研呢?想练习器官移植操作,也得买得起实验用的狗狗才行啊。

起飞,坠毁

自助者,天助之。

1958年,凭借自己优秀的外科技术,Starzl得到了西北大学(Northwestern University)助理教授的职位,随后又成功得到了美国国立卫生研究院(NIH)和一项青年学者计划的双重资助。他终于能继续探索了。

Starzl开始一步步攻克肝移植手术的难关,先是用导管输血的方式,防止切断血流对接受移植一方肝脏血管系统的损伤,然后又将需要移植的器官储存在保存液中,避免缺血-再灌注损伤,这个发明,后来被全世界的医生一用就是50年。

曾经的金标准,近几年也可能要迎来革命性变化了

那时的Starzl仍然名声不显,生活拮据,有一次为了款待上门做客的朋友,他竟然从自己的实验室里顺走了一只兔子,带回家做菜[6]……真正的转机,发生在1960年的美国外科学会(ASA)年会上,Starzl被邀请参会,介绍肝移植研究的进展。

Starzl的发言顺序,在哈佛医学院的外科大牛,世界首例肾移植的完成者Francis Moore之后,当时整个美国仅有他们两位在探索“难于登天”的肝移植,而报告的结果让台上台下所有人目瞪口呆——Starzl做手术的狗,生存期更长!

一朝成名天下知。Starzl很快接受了科罗拉多大学的任教邀请,并且实现了梦寐以求的目标——掌管一所医院的整个外科,虽然这让他有时一天要工作20个小时以上,觉得自己可能活不到40岁……

Starzl并没有急于开始肝脏移植的人体尝试,因为移植手术最可怕的那个敌人仍然存在——排异反应。器官移植,可不是把旧器官切掉,缝上新器官就完事,控制移植器官和宿主之间互相的免疫排斥,重要性不比手术本身差。

外来户也不好混啊

不控制排异反应,手术成功也难以让患者长期存活,但当时许多医生都相当悲观,认为排异反应是移植不可逾越的天堑。鲁莽挑战,肯定有败无胜,Starzl决定,还是从当时相对更加成熟的肾移植开始做起,积累自己的手术经验。

而与此同时,也有不少科学家在探索控制排异反应的手段,这方面走在前列的是英国医生Roy Calne,他最早使用硫唑嘌呤,在狗身上成功抑制了肾移植时的排异反应,这让Starzl看到了成功的曙光。

Roy Calne医生还是一位油画家……

1962-63年间,Starzl带领着团队使用硫唑嘌呤配合糖皮质激素的免疫抑制策略,成功完成了10台肾移植手术,10名患者中的9名都度过了术后的危险期,这让Starzl信心满满的下了断言:“排异反应虽然不能被完全阻止,但也很大程度上可以控制和逆转。”[7]

可惜现实,比Starzl设想的残酷得多。1963年3月1日,世界上的第一台肝移植手术,Starzl遭遇了手术台上最可怕的结果——病人大出血,没能活着下手术台。此后他主刀的4名肝移植患者都出现术后感染,最长也没活过一个月。

当移植变成了催命符,似乎只有被叫停这一种选择了,而哈佛团队和法国团队此后的接连失败,导致了全球范围内的“冻结肝移植”。很难想象Starzl当时承受着多大的心理压力,反转太快,承受不来啊……

整军再战

精力旺盛,百折不挠,是已经当上正教授的Starzl的最好写照,虽说在肝移植的探索过程中不幸被传染了病毒性肝炎,身体状况不佳,还一度觉得肝移植的失败让自己的医学路到了尽头,但Starzl还是一点儿都没闲着。

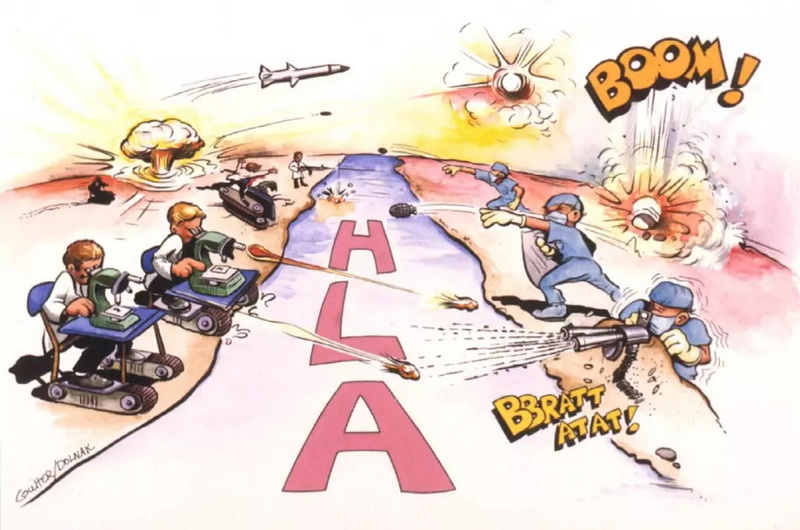

在肝移植停摆的四年里,除了继续探索肝移植,Starzl还总结出了人类白细胞抗原(HLA)与器官移植的密切关系,也就是我们熟悉的“器官配型”[8],还从自己的肾移植实践中,总结出了本指导器官移植几十年的小册子。

器官移植常说“配型配上了几个点”,就是指Starzl发现的HLA相合程度,在此之前,医生们并不清楚什么样的器官适合配型,拿来就移植……

当然,Starzl没有忘记肝移植这个滑铁卢,他在不断的实验中总结出,最早的“移植辅助肝脏”方案其实并不合适,将原有的病肝彻底摘除,移入新的肝脏才是更好的做法,并且进一步优化了抑制排异反应的药物方案。

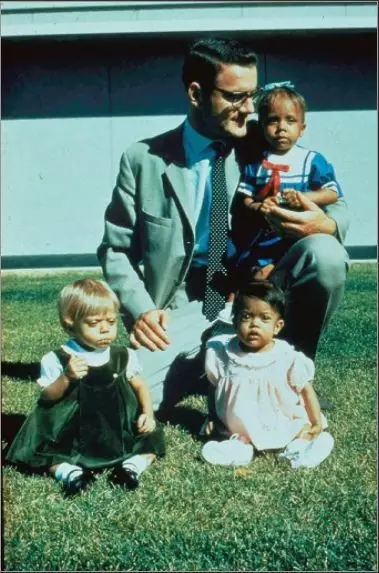

1967年,Starzl带领着团队再次重启了肝移植手术,这一次终于取得了初步成功,7名接受移植的重病患儿中,有3名的存活期都超过了一年,即使没能越过这个关卡的4名患儿,去世前的肝功能也明显好转。

Starzl曾经说,他会记得自己做过移植的每一个病人的名字

历尽艰险,终抵彼岸

受到Starzl成果的鼓舞,大西洋对面的Roy Calne也在剑桥大学建立了全球第二个肝移植中心,随后德国、法国和荷兰医生们也相继加入,但整整用了12年,Starzl和Calne们才努力把移植后的一年生存率缓慢提升到了50%[9]。

这样的生存率,显然还说服不了很多对肝移植心存疑虑的医生。要想改善患者的长期预后,还需要更好的免疫抑制剂,曾经的硫唑嘌呤+泼尼松+抗淋巴细胞球蛋白的“鸡尾酒”疗法,已经有些乏力了。

肝移植成功的勋章,确实应该分给Roy Calne医生一半,他在70年代末首先把环孢素A(Cyclosporin A)用在了肾移植患者身上[10],虽然肾毒性一度让他束手无策,但Starzl来了个隔空救援——毒性?糖皮质激素出马,轻松搞定!

环孢素A最早并不是Calne和Starzl两位发现的,但却是他们发扬光大的

1981年,Starzl的团队在《新英格兰医学杂志》上公布了环孢素A的喜人效果:肝移植患者的1年生存率,从50%飞跃到了83%[11]!不过此时,Starzl却由于学校政策的收紧,不得不离开自己栖身二十年的科罗拉多大学,紧接着妻子又因为他醉心医学离他而去……

老话说福无双至,祸不单行,算是在Starzl身上应验了。原本他想和自己的新任妻子一起前往加州大学任教,但却吃了闭门羹,“不要肝移植专家,我们更想办肾移植”,幸好有匹兹堡大学的好友收留了他。

很快就有人后悔了。1983年,美军军医署召开专家会议,基于Starzl提交的200余例肝移植患者资料,正式批准肝移植作为“临床实践”,而不再限于医学试验性质,Starzl、Calne和许多医生患者20多年的努力终于大功告成。

在做了心脏搭桥手术之后,Starzl仍然在手术台上运刀如风,同事们都认为他是最好的外科医生

仅仅六年之后,全球范围内掀起的肝移植浪潮,就让Starzl欣慰不已:“肝移植的前景如此之好,以至于几乎对每一位罹患致命肝脏疾病的患者,肝移植都可以成为他们最后一搏的手段。”[12]

全球各地的医生们,都把匹兹堡大学移植中心当成了圣地,不断前来取经,这让即将退休的Starzl压力山大,尤其是1990年的冠心病发作(右侧冠脉的堵塞程度达到了99%……),让他有了退居二线的想法,虽说那会儿他仍然被同事们视为世界上最好的移植医生,刚刚完成了全世界首例胰岛移植[13]……

永不止步

1991年,累得精疲力尽还疾病缠身的Starzl宣布自己“金盆洗手”,逃离了让他一直战战兢兢,每次术前都要重新看书查资料的手术室。在家人陪伴下,Starzl本来打算享受安宁的退休生活,陪陪自己的狗……

天知道Starzl养了一堆狗是不是补偿自己当年的动物实验……

不过有些人啊,真的是天生闲不下来。Starzl此前关于HLA配型的研究,此后被他和同事们发扬光大,直接促成了美国器官共享联合网络(UNOS)的成立,器官移植终于走入了“合适的配型”时代,而此前由于器官短缺,医生们往往都是拿来就用,并不考虑合适与否……

Starzl还把自己的余热用在了伴随他一生的免疫抑制问题上,在得到一家日本药企的信赖后,他主导了新一代免疫抑制剂他克莫司的临床研究,这种药物目前仍然是控制排异反应的最终手段[14]。

当然,还有让他一直割舍不下的手术室。Starzl与一位日本好友合作在1991年发表的论文,奠定了肝脏部分切除术在治疗肝癌方面的效果[15],而后来提出肝移植治疗肝癌“米兰标准”[16]的意大利医生Vincenzo Mazzaferro,也是Starzl退休前指点过的最后一批“取经人士”……

2017年3月4日,伟大的外科医生Starzl在离自己的91岁生日还有8天时离世。几乎所有的医学期刊和媒体在发布讣告时,都众口一词地表示:

历史欠现代“器官移植之父”,一个诺贝尔奖。

Dr. Why还想说……

毕业典礼上被校友演讲刷了一通器官移植和捐献器官的必要性,估计也是前无古人了吧……感觉当年科室里真应该挂个Thomas Starzl医生的像,天天顶礼膜拜,这可是祖师爷啊。

虽说没有诺贝尔奖,但Starzl和Calne两位还是分享了2012年的拉斯克奖,也算是殊荣了,桃李不言,下自成蹊。

参考资料:

1. Linden P K. History of solid organ transplantation and organ donation[J]. Critical Care Clinics, 2009, 25(1): 165-184.

2. Starzl T E. The saga of liver replacement, with particular reference to the reciprocal influence of liver and kidney transplantation (1955–1967)[J]. Journal of the American College of Surgeons, 2002, 195(5): 587-610.

3. Starzl T E, Fung J J. Themes of liver transplantation[J]. Hepatology, 2010, 51(6): 1869-1884.

4. Watts G. Thomas Earl Starzl[J]. The Lancet, 2017, 389(10074), 1096.

5. Welch C S. A note on transplantation of the whole liver in dogs[J]. Transplant Bull, 1955, 2: 54-55.

6. http://www.pittmed.health.pitt.edu/story/only-starzl-dared

7. Starzl T E, MARCHIORO T L, WADDELL W R. The reversal of rejection in human renal homografts with subsequent development of homograft tolerance[J]. Surgery, Gynecology & Obstetrics, 1963, 117: 385.

8. Starzl T E, Marchioro T L, Terasaki P I, et al. Chronic survival after human renal homotransplantation. Lymphocyte-antigen matching, pathology and influence of thymectomy[J]. Annals of Surgery, 1965, 162(4): 749.

9. Starzl T E, Koep L J, Halgrimson C G, et al. Fifteen years of clinical liver transplantation[J]. Gastroenterology, 1979, 77(2): 375-388.

10. Calne R Y, White D J. The use of cyclosporin A in clinical organ grafting[J]. Annals of Surgery, 1982, 196(3): 330.

11. Starzl T E, Klintmalm G B G, Porter K A, et al. Liver transplantation with use of cyclosporin A and prednisone[J]. New England Journal of Medicine, 1981, 305(5): 266.

12. Starzl T E, Demetris A J, Van Thiel D. Medical progress: liver transplantation[J]. New England Journal of Medicine, 1989, 321(15): 1014.

13.Tzakis A G, Zeng Y, Fung J J, et al. Pancreatic islet transplantation after upper abdominal exeriteration and liver replacement[J]. The Lancet, 1990, 336(8712): 402-405.

14. Starzl T E, Fung J, Venkataramman R, et al. FK 506 for liver, kidney, and pancreas transplantation[J]. The Lancet, 1989, 334(8670): 1000-1004.

15.Iwatsuki S, Starzl T E, Sheahan D G, et al. Hepatic resection versus transplantation for hepatocellular carcinoma[J]. Annals of surgery, 1991, 214(3): 221.

16.Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, et al. Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis[J]. New England Journal of Medicine, 1996, 334(11): 693-700.

本文作者 | 谭老师 |

|